健康危機管理について勉強してみました

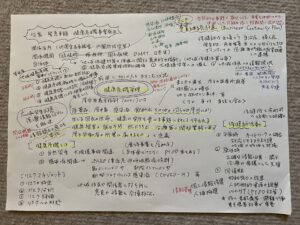

叩きつける雨が降る中、A4用紙にスケッチした「健康危機管理」の内容を確認しながら入力しています。

読みにくい・・配置がバラバラでどこからまとめたら良いのか困ってしまいます。

大切そうなところからまとめていくことにしました。

1.健康危機管理とは(厚生労働省基本指針2001)

「医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他の何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって厚生労働省の所管に属するもの」と定義されています。

*この指針は阪神・淡路大震災(1995)や薬害エイズ問題がきっかけとなり、まとめられたということです。

定義の中にある「その他の何らかの原因」とは何だろう?

この中には、東日本大震災やそれに伴う福島第一原子力発電所の崩落、御嶽山の噴火、地下鉄サリン事件といった災害や事故、事件、テロなどが含まれます。最近の事象では毎年のように発生している大雨による被害や京都アニメーション・大阪の心療内科クリニック放火事件なども含まれると思います。

今まで平安に暮らしていた私たちの日常が一瞬にして崩壊してしまうような辛い出来事ばかりです。

健康危機では広範囲で多くの人を巻き込んでいきます。医療の出番も多く、広域災害救急医療情報システムを駆使しながら、関係機関との連携・調整が必要になってきます。また、このような突発的な出来事に人は大きく動揺し混乱します。さまざまな情報が錯綜し、パニック状態になることを何とか回避しなくてはなりません。情報開示の窓口を一本化することも重要と考えられています。

2.健康危機とは何を指すのか

① 自然災害・大規模事故関連:身体面だけでなく虐待やPTSDなどの心理的なものも含めた危機

② 感染症関連:SARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)等

3.地域保健対策の推進に関する基本的な指針(地域保健法第4条)

*健康危機管理の要は保健所

厚生労働省がまとめた「地域健康危機管理ガイドライン」では、① 健康危機の発生の未然防止、② 健康危機発生時に備えた準備、③ 健康危機への対応、④ 健康危機による被害の回復を行うことが明記されてされています。

ここで中心的役割を担うのが保健所です。保健所では日常的に感染症・食品衛生・獣医衛生・生活衛生・水道・医療・薬事・廃棄物などについて対応をしています。

そこに勤務する保健師は日常から個人・集団、組織間でリスクやその管理手法について意見交換しておく必要性があります。これが「リスクコミュニケーション」といわれるもので、平常時からの体制づくりが重要です。また市町村保健師との役割を明確にしながら連携・協力体制を構築しておくことも欠かせません。

4.リスクマネジメントとは

*災害・緊急事態・健康危機事案発生とはどういう状況か。

まずはリスクを特定し、分析・評価するプロセスが機能しなくてはなりません。そこでまとめられた内容に沿った対処方針が現状にマッチした内容であることが求められます。しかしこのマネジメントには、地域住民や関係者との双方向な情報交換・意見交換が欠かせません。

保健師としては日頃から自治会や婦人会、愛育班や民生委員等とのつながりが大切だと考えられます。ボランティアや医療専門職の資格を持っているような地域住民も巻き込んでの体制づくりも望まれます。

地域の企業に関しては、B C Pといわれる事業継続計画(Business Continuity Plan)の策定が必要です。この計画では、たとえ突発的な事態が発生しても事業を中断させない、中断しても可能な限り短時間で復旧させるための具体的なプランが立案されます。特にライフラインの確保は生命に関わる必須事項として認識しなくてはなりません。

5.保健師はどう活動すればよいのか

① 平常時:地域の特性を把握しネットワークを確立。いつでも対応できるよう訓練は欠かせない。

② 発生時:正確な情報収集・開示を行う。治療や看護が必要な住民に対する支援を実践する。

③ 回復期:相談窓口を設置し、人的物的資源の調整を行う。またPTSD等に対する心のケアを行うことも重要。

以上のような活動においては情報管理として人権を擁護しつつ、個人情報の保護に努めなくてはなりません。

特に要配慮者や避難行動要支援者対策は平常時から体制づくりをしておく必要性があります。

【 文 献 】

・2022「公衆衛生看護学.jp 第 5版 データ更新版」インターメディカル

・2022「クエスチョン・バンク 保健師国家試験解説2023 第15版」メディックメディア

hokenCから:

災害や事故・事件が年々、身近なものに感じられるようになってきました。

災害用の備蓄の確認や避難用のリュックの整備などもしています。

昼食を食べる時間には毎日YouTubeで地震情報を視聴しています。

色々準備していても対応が難しい事案があるかもしれません。国試対策と同様、本番で力が出せるようになるには日常の積み重ねが大切だと感じています。のちに後悔することを最小限にするために今できることを頑張ってやっていきます。

今回、健康危機管理を勉強して何気ない日常がとてもありがたい事だと実感しました。

日本各地では大雨が発生しています。

これからも皆さんと共に体調に留意し過ごしていきたいと思っています。

次回は「災害保健活動」についてノートを作成していきます。

よろしくお願いします。

コメント