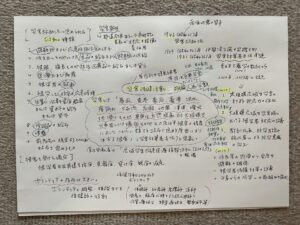

災害保健活動の概論について学習しました

災害保健活動のボリュームが想像以上だったので少し驚きました。

今回は概論についてまとめていきたいと思います。

災害とは:災害対策基本法の定義から

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害。

災害が発生したら都道府県あるいは市町村の首長が対応の指揮の責任者となる。

救急医療に関しては厚生労働省が「広域災害救急医療情報システム(EMIS)」を整備している。

災害対策に関する法整備

1946(昭和21)年:南海地震の翌年に災害救助法が制定される。

1959(昭和34)年:伊勢湾台風が契機となり、1961(昭和36)年 災害対策基本法が制定される。

2011(平成23)年に発生した東日本大震災の教訓から災害対策基本法は下記のように改定されている。

*2012年 ① 大規模広域な災害に対する即応力の強化、② 大規模広域な災害時における被災者対応の改善、

③ 教訓伝承、防災教育の強化等による防災意識の向上が盛り込まれた。

*2013年 ① 住民等の円滑かつ安全な避難の確保、② 被災者保護対策の改善、

③ 平素からの防災への取組みの強化が盛り込まれた。

災害の原因とは:三種類に分類 国試にも出題されている

- 自然災害(台風、集中豪雨、洪水、地震・・・)

- 人為災害(化学物質事故、都市大火災、列車事故・・・)

- 特殊災害(放射性物質の放出事故、重油流出事故・・・)

災害救助法に定められた救助の種類

- 避難所および応急仮設住宅の供与

- 炊き出しその他による食品の給与および飲料の供給

- 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与

- 医療および助産

- 被災者の救出

- 被災した住宅の応急修理

- 生業に必要な資金、器具または資料の給与または貸与

- 学用品の給与

- 埋葬

- 前各号に規定するもののほか政令で定めるもの

*被害を受けた場合は、被災者生活再建支援金、見舞金、貸与金、税金の減免などの制度がある。

災害ボランティアの存在は大きい

現場の保健師はボランティアの皆さんの調整を行ったり、相談に応じたりする立場です。

今回文献は「公衆衛生看護学.jp」と「保健師国家試験のためのレビューブック2023」を参照しました。

受験生の皆さんは学内で使用しているテキスト(医学書院・・・など)を読み返していただくと良いと思います。事例問題などの理解には講義内容の復習や、実習時の体験などが大切だと思います。

公衆衛生看護学実習のオリエンテーションは各地域の特性などを把握する良い機会だと考えます。

しかし今年度はまだまだ現場の保健師さんはコロナ対応を含め、各業務に奔走されていることと思います。

この夏季休暇期間には是非、10分でも良いので公衆衛生看護学の勉強を積み重ねていって欲しいです。

「継続は力なり」なので、合格ラインを突破するイメージを持ちながら学習していきましょうね。

私hokenCもジリジリと歩みを進めていきます。

次回は災害時の保健師活動についてまとめていきます。

コメント