出題基準:

日常生活

地域生活支援

対人関係の困難に対する調整

二次障害の予防

障害福祉サービスの活用調整

住環境・地域環境の整備

重複障害者(児)と家族

合併症を持つ障害者(児)と家族

日常生活又は社会生活を営む上での制約に応じた支援

福祉施設・地域生活支援事業所との連携、地域ケアシステムの構築

共通の課題を持つ小集団への支援

【 文 献 】

- 医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022

- 荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022

- 医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022

- 『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022

- 医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022

*今回は文献(1)(2)を参照しながら、ノート作成しています*

障害者(児)に対する支援

- 障害者のニーズをアセスメントし優先順位を考慮して支援を行う。

(受けるサービス内容は障害者自身が決定する) - 生活に変化があった時に二次障害が起こる可能性があるため、事前に予防的対処方法を考えて支援する。

- 同じ障害をもつ人同士の話し合いの場を設けて、当事者同士が悩みを分かち合えるよう支援する。

- 地域住民と障害者の懇談会の開催、障害者を受け入れている企業の見学、特別支援学級の見学等の機会を設け、障害に対する理解を促進する機会をつくる。

- 虐待が疑われるような相談を受けた場合は、事実を確認するために慎重かつ適切に情報を収集・整理する。

障害児への保健師活動

- 障害の予防や受容への支援

遺伝や胎児出生前診断等の相談

ハイリスク妊娠の把握

妊婦の保健指導

乳幼児の不慮の事故を防止 - 早期発見・早期治療

- 障害児・家族への保健活動

児の状況を受け入れるための親への精神的支援

医療・療育の継続に対する家族への支援

家庭療育の具体的指導

日常生活の支援 - グループづくり

- 地域における保健・医療・福祉、教育のシステムづくり

障害者への保健師活動

- 原因疾患予防

- 自立生活の支援

地域で生活していくにあたって必要な自立生活技術の獲得

自立生活のサポートシステムづくりの支援 - 就労支援

- 障害者を支える人材の育成

ボランティアの推進

ピアカウンセラーの育成

障害者理解のための啓発活動 - 社会参加の促進

- 住環境・地域環境整備

障害者虐待防止法:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

障害者虐待とは、養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者(障害者を雇用する事業主)による虐待をいう(身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置・ネグレクト、経済的虐待)

正当な理由なく障害者の身体を拘束することは障害者虐待に含まれる。

虐待を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければならない。

都道府県は「障害者権利擁護センター」を設置し、市町村は「障害者虐待防止センター」を設置する。

障害者雇用促進法:障害者の雇用の促進等に関する法律

障害者の職業生活における自立を促進し、職業安定を図ることが目的

障害者雇用率制度:平成30(2018)年4月から精神(発達)障害者が新たに加わった

- 令和3(2021)年3月から法定雇用率が、民間企業で2.3%、国・地方自治体で2.6%となっている。

障害者差別解消法:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資することを目的としている。

障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止(行政機関や事業者による)

政府は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を定めなければならない。

【hokenCから一言】

昨日、今後の学習計画について見直しをしました。

過去の出題傾向なども考慮すると、まだ一部の領域しかノート作成できていないという事実に直面しました。結果、対象別の領域については、状況設定問題の過去問を見直す段階で内容を深めていく方法が良いのではないかと感じました。

また現段階では細かな部分で立ち止まるよりも全科目の全体像を把握することを優先させるべきであるとも考えました。今は出題頻度の高い「疫学」や「保健統計」「保健医療福祉行政論」にいち早くたどり着けるよう学習ペースをアップさせたいと思います。

8月下旬には「国民衛生の動向(最新版)」が届きますので、それまでに「概論」「方法論Ⅰ・Ⅱ」「看護管理論」を概観できていれば良いかな〜と考えています。

産業保健や学校保健についても対象別と同様、保健師にとっては重要な領域だと思いますが、hokenCにとっては比較的馴染みのある内容が含まれるため、大物(疫学・保健統計)から勢いをつけて突入していきたいと意気込んでいます。

本当はそんなに力まなくても大丈夫だと信じています。臨床心理学を学んでいたときは、統計処理を施すことは当たり前の世界だったので、私は統計ソフトのお力を借りて何とか卒業することができました。基礎知識を学習することができ、ある程度理解できると「のめり込むほど面白い」ということを知っています。いえ、知っていることにして苦手科目にもチャレンジしていきます。この夏は自分に日々、エールを送りながらPCへと向かいます。

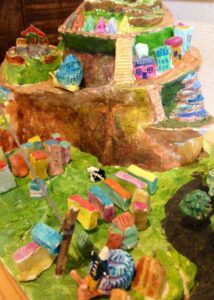

今、私の支えになっているのは、このブログにgomaちゃんのスタンプ(アイキャッチ画面の設定)をすることです。子どもであれば「がんばりシール(=トークン)」のようなものでしょう。明日もシールを貼りたいので、急用がなければノート作成を続けます。

次回は精神保健の領域をまとめていきます。

コメント