hokenCから

昨夜は満月をみることをすっかり忘れて、保健師国家試験問題「健康危機管理」を一気に解いてみました。比較的簡単な問題もありつつ誤答してしまう危険性が高いものまで、幅広く出題されているのだということがわかりました。

医学書院の問題集は、各所アンダーラインを引いて徐々に汚していく覚悟です。

貼付していなかったインデックス(お決まりの儀式のようなもの?)も新規に付け加えて短時間で調べ物をするための下準備も終えました。

やはり問題集を解いていく方法が性に合っていますね。

わからない箇所がわかってきます。

これからは模索しつつ有効な学習パターンを探求していきたいと思います。

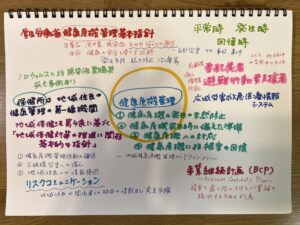

キーワードをスケッチしました

「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」P370 ~424

本書で掲載されていた過去問題・予想問題・状況設定問題は以下の項目のものでした。

各領域、特に感染症に関する危機管理を含めた問題が収録されており、チェレンジのしがいがあるなと感じました。

出題問題の傾向

健康危機発生の「未然防止」「厚生労働大臣の役割」「放射線被曝」「放射線の災害」「リスクコミュニケーション」「事業継続計画(BCP)」「特殊災害」「災害時の健康危機管理」「災害派遣医療チーム(DMAT)」「福祉避難所」「災害対策基本法」「都道府県の災害対策」「災害対策と根拠法令」「災害救助法」「災害拠点病院」「医療体制」「個別支援計画」「避難行動要支援者」「避難訓練」「防災・災害対策の普及啓発」「土砂崩れ発災翌日の市町村保健師の対応」「避難所での保健師活動」「被災者の心のケア」「床上浸水被害後の感染症対策」「災害後2か月の保健師の対応」「新たなコミュニティづくり」「感染症と食中毒」「流行曲線」「レジオネラ症の原因調査」「感染症に対する平常時の対応」「ノロウイルスの感染拡大防止」「インフルエンザの感染拡大防止」「高齢者施設でのインフルエンザ」

(以下、状況設定問題)

「地震後の対応」「災害時の保健師活動」「大規模災害発生に備えた医療体制の確保」「保健センターによる保健活動」「災害時の保健師の役割」「地震発生時の対応」「大規模水害後の保健活動」「応急対策期(フェーズ2)の保健活動」「コミュニティ再構築への支援」「介護老人保健施設における食中毒」「麻疹発生時の対応」「結核発生時の対応」「腸管出血性大腸菌感染症発生時の対応」「風疹の集団感染」等

私のアンダーライン

- 感染症サーベーランスとは感染症発生動向調査事業ともよばれ、健康危機発生の未然防止に該当する。

- 地域保健対策検討会報告書は「地域保健法」に規定されているわけではない。

「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」は「地域保健法」第4条において厚生労働大臣が定めることを義務付けている。 - 放射線被曝の早期症状は、被曝後数週間以内にあらわれるもので、白血球減少・出血傾向などがあげられる。晩発症状は、年月を経てあらわれ、白内障や緑内障、がんや白血病などがあげられる。

胎児期の被曝では精神遅滞や発育遅滞、発がんや染色体異常などの遺伝的影響があげられる。 - 内部被曝とは放射性物質を含む空気・水・食物などの摂取によるもの。

- リスクコミュニケーションとは、リスク情報を送り手と受け手の間で共有することを通じ、リスクにかかわる相互理解をするための活動・プロセスをいう。

平常時から危機発生時、復旧・復興までのあらゆる段階における情報の受発信を行うものである。また利害関係者(ステークホルダー)を明確にすることも重要。 - 事業継続計画(BCP)とは、不測の事態が発生しても企業や組織が重要な事業を中断させない、また可能な限り短時間で復旧させるために作成する計画のことである。

- 「災害対策基本法」では、防災基本計画・防災業務計画・地域防災計画などの策定は義務付けられているが、BCPは含まれていない。

- 事業継続と同時に生命の安全確保、二次災害の防止、地域貢献・地域との共生が求められる。

- 「地域健康危機管理ガイドライン」では、保健所の業務について「未然防止」「発生時に備えた準備」「健康危機への対応」「被害の回復」の4つを取り上げている。

- 災害派遣医療チーム(DMAT)は広域医療搬送、病院支援、域内搬送、現場活動などに従事するとされている。

- 「災害対策基本法施行令」第20条では、高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者(要配慮者)について体制整備の基準が示されている。

- 避難行動要支援者とは、重度の要介護認定を受けている者や身体障害者手帳1・2級のものが含まれ、名簿は市町村長が作成することになっている。

- 「災害救助法」では避難所および応急仮設住宅の供与、食品・飲料水、生活必需品、医療および助産、救出、住宅の応急修理、資金の給与または貸与等について定められている。

- 各都道府県は基幹災害拠点病院を1ヶ所、地域災害拠点病院を原則として各二次医療圏に1ヶ所ずつ指定することとしている。

- 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)は、平常時から全病院に登録を促し、入力担当者を定めていくこととされている。

- DHEATとは「災害時健康危機管理支援チーム」のこと。

- 医療依存度の高い難病患者については、現状を把握していると考えられる訪問看護ステーションに協力を求めることが適切と考えられる。

- 発災当日のフェーズ0(おおむね災害発生後24時間以内)の段階で市町村がすべき保健活動は、保健・医療・福祉対策本部の設置、救命救護活動との連携、被災者の安全確保・救急対応、被災状況の情報収集、避難行動要支援者等の安否確認などがあげられる。

- 「福祉避難所の確保・運営ガイドライン(内閣府、2016)」では対象者を「身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等への入所するには至らない程度のものであって、避難所での生活において、特別な配慮が必要な者が該当する。

ここは復習したい

この健康危機管理の領域については、自然災害や特殊災害などのほか、感染症対策が重要な活動内容ということになります。特に集団感染時の保健師活動は、状況設定問題として出題される傾向があると思われますので、一般的な知識だけでなく公衆衛生看護学実習等で体験し学習した内容も重要だと考えられます。

今回、一通り過去問にチャレンジしてみて「状況設定問題を解くのは有意義(=解きがいがある)」と感じました。

このまま次回は「感染症」に移行しチャレンジを続けると良いと思っています。

今回学んだ内容と重複する部分もあり、危機管理との整合性も確認できるのではないかと考えています。

空き時間(=隙間時間)を見つけて「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」を読みかえすと、過去問に派生する周辺の知識の習得につながると考えられます。

もし手元にあればご覧ください。また「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」には解説部分が掲載されているので、そこで確認するのもおすすめです。

hokenCの場合は以前、電車の中で読む時間がありましたのでコンパクトな「レビューブック」を愛用していましたが、現役学生さんなら教科書があると思います。

少しページをめくってみるだけでも視覚情報としてヒットする箇所が見つかるかもしれませんね。

今日は同時多発テロがあった日

テロは特殊災害に分類されますね。

自然災害や人為災害とあわせて、健康危機管理の最たるものとして認識しています。

戦争についても広域性・重大性という点で、攻撃を停止させたり、復旧したりする取り組みに困難を極めます。想像を絶する状況に胸が苦しくなります。

文献

『標準保健師講座』編集室:「2023年版 医学書院 保健師国家試験問題集」、医学書院、2022、P370-424

医療情報科学研究所:「クエスチョン・バンク 保健師国家試験問題解説 2023 第15版」メディックメディア、2022

一般財団法人 構成労働統計協会「国民衛生の動向・厚生の指標 増刊・第69巻9号 通巻第1081号」、2022

医療情報科学研究所 編:「保健師国家試験のためのレビューブック 2023 第23版」、メディックメディア、2022、P228-240

医療情報研究所 編:「公衆衛生がみえる 2022-2023」、メディックメディア、2022

荒井 直子 他 編:「公衆衛生看護学.jp 第5版 データ更新版」、インターメディカル、2022

車谷典男・松本泉美 編:「疫学・保健統計ー看護師・保健師・管理栄養士を目指すー」健帛社、2016

コメント